Bécquer y Veruela.

La Familia Becquer estuvo en Veruela desde diciembre de 1863 hasta julio de 1864. Pagaron 25 pesetas al año por su estancia en las dependencias de Veruela..

Su esposa, Casta

Esteban y Navarro, estaba muy relacionada la Sierra del Moncayo. Originaria de

Torrubia de Soria, tenía posesiones

en Noviervas. El primer y el tercer hijo (Emilio Eusebio) de Becquer

y Casta Esteban, nacieron en Noviervas. El nacimiento de Emilio Eusebio ocurre

en un periodo doloroso para Bécquer por varias razones, además de las dudas

acerca de la legitimidad de Emilio Eusebio. Las peleas entre la pareja son muy

frecuentes.

|

| Casa natal de Gustavo Adolfo Bécquer. |

Falleció a los 34 años, el 22 de diciembre de 1836, coincidiendo con un eclipse total de Sol. Fue enterrado en Madrid pero en 1913, los restos de los dos hermanos fueron trasladados a Sevilla.

|

| Valeriano Bécquer |

Bécquer no sólo fue un hombre de letras, sino que estuvo muy

relacionado con el mundo de la pintura junto con su hermano Valeriano. Su habilidad para la ilustración

repercutió en el lenguaje becqueriano de algunas de sus obras dedicadas a la

crítica de arte.

|

| Gustavo Adolfo Bécquer |

|

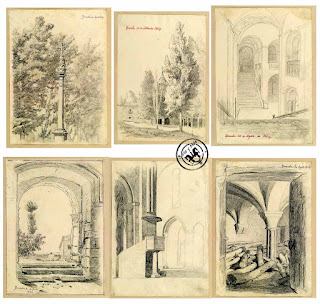

Pinturas y dibujos de Valeriano Bécquer.

|

|

|

|

|

La Leyenda de la Corza Blanca:

Esta leyenda habla de Don

Dionis, un soldado retirado que vive, en un castillo en Aragón, junto con

su hija llamada Constanza, tan bella

que le habían dado el sobrenombre de “Azucena del Moncayo”.

Un día que estaban descansando estuvieron hablando con un

pastorcillo llamado Esteban. Este

les contó que por aquí ya no había casi ciervos puesto que los cazaban, pero

que un día vio huellas recientes de una manada, así que decidió ir esconderse

por la noche para verlos, y que cuando llegaron, él juró haber oído que

hablaban y habían dicho su nombre. Entonces se dio la vuelta y aseguró haber

visto a una corza blanca. Don Dionis y su hija se rieron y no le creyeron, pero

Garcés, un servidor y enemorado de

Constanza, se lo creyó.

Una noche llegó Garcés sudando y dijo delante de todo el

mundo que había oído hablar de la corza blanca a más gente, y que saldría a

cazarla, pero no le creyeron.

Él decidió ir esa noche a cazarla para entregársela a

Constanza y así conseguir su amor.

Estuvo esperando largo rato y se quedo dormido, hasta que

algo le despertó. De pronto, vio que se dirigían al río un grupo de corzas,

entre ellas una blanca. Las vio quitarse su traje de ciervo y convertirse en

hermosas mujeres y bañarse. Entre ellas le pareció distinguir a Constanza, pero

creyendo estar delirando se levantó para cazar la corza blanca. De repente

salieron corriendo todas las corzas, y la blanca quedo atrapada en unas zarzas,

y cuando Garcés le iba a disparar oyó que la corza le dijo:

- ¿Qué haces, Garcés?

Le pareció la voz de Constanza, pero de repente la corza

salió corriendo, y él, creyendo todo lo anterior fruto de su imaginación,

disparó.

Cuando llegó al lugar en que debía hallarse la corza,

encontró a Constanza muerta bajo su ballesta.

GUSTAVO ADOLFO BECQUER. “Cartas desde mi Celda”.

Carta I

Queridos amigos: Heme aquí transportado de la noche a la

mañana a mi escondido valle de Veruela; heme aquí instalado de nuevo en el

oscuro rincón del cual salí por un momento para tener el gusto de estrecharos

la mano una vez más, fumar un cigarro juntos, marchar un poco y recordar las

agradables aunque inquietas horas de mi antigua vida.

[…]

Cuando sopla el cierzo, cae la nieve o azota la lluvia los

vidrios del balcón de mi celda, corro a buscar la claridad rojiza y alegre de

la llama, y allí, teniendo a mis pies al perro que se enrosca junto a la

lumbre, viendo brillar en el oscuro fondo de la cocina las mil chispas de oro

con que se abrillantan las cacerolas y los trastos de la espetera, al reflejo

del fuego, cuántas veces he interrumpido la lectura de una escena de La

ternpestad de Shakespeare, o del Caín de Byron, para oír el ruido del agua que

hierve a borbotones, coronándose de espuma y levantando con sus penachos de

vapor azul y ligero la tapadera de metal que golpea los bordes de la vasija.

Un mes hace que falto de aquí y todo se encuentra lo mismo

que antes de marcharme.

El temeroso respeto de estos criados hacia todo lo que me

pertenece no puede menos de traerme a la imaginación las irreverentes

limpiezas, los temibles y frecuentes arreglos de cuarto de mis patronas de Madrid.

Sobre aquella tabla, cubiertos de polvo, pero con las mismas

señales y colocados en el orden en que yo los tenía, están aún mis libros y mis

papeles. Más allá cuelga de un clavo la cartera de dibujo; en un rincón veo la

escopeta, compañera inseparable de mis filosóficas excursiones, con la cual he

andado mucho, he pensado bastante y no he matado casi nada.

Después de apurar mi taza de café, y mientras miro danzar las

llamas violadas, rojas y amarillas a través del humo del cigarro que se

extiende ante mis ojos como una gasa azul, he pensado un poco sobre qué

escribiría a ustedes para El Contemporáneo, ya que me he comprometido a

contribuir con una gota de agua a llenar ese océano sin fondo, ese abismo de

cuartillas que se llama un periódico, especie de tonel que, como al de las

Danaidas, siempre se le está echando original y siempre está vacío.

Las únicas ideas que me han quedado como flotando en la

memoria y sueltas de la masa general que ha oscurecido y embotado el cansancio

del viaje, se refieren a los detalles de éste, detalles que carecen en sí de

interés, que en otras mil ocasiones he podido estudiar, pero que nunca, como

ahora, se han ofrecido a mi imaginación en conjunto y contrastando entre sí de

un modo tan extraordinario y patente.

Carta IX. La Virgen de Veruela.

Apreciable amiga: Al enviarle una copia exacta, quizás la

única que de ella se ha sacado hasta hoy, prometí a usted referirle la

peregrina historia de la imagen en honor de la cual un príncipe poderoso levantó

el monasterio desde una de cuyas celdas he escrito mis cartas anteriores.

[…]

En el valle de Veruela y como a una media hora de distancia

de su famoso monasterio hay, al fin de una larga alameda de chopos que se

extiende por la falda del monte, un grueso pilar de argamasa y ladrillo.

En la mitad más alta de este pilar, cubierto ya de musgo

merced a la continuada acción de las lluvias y al que los años han prestado su

color oscuro e indefinible, se ve una especie de nicho que en su tiempo debió

contener una imagen, y sobre el cónico chapitel que lo remata, el asta de

hierro de una cruz cuyos brazos han desaparecido.

Al pie crecen y exhalan un penetrante y campesino perfume,

entre una alfombra de menudas hierbas, las aliagas espinosas y amarillas, los altos

romeros de flores azules y otra gran porción de plantas olorosas y saludables.

Un arroyo de agua cristalina corre allí con un ruido

apacible, medio oculto entre el espeso festón de juncos y lirios blancos que

dibuja sus orillas y, en el verano, las ramas de los chopos, agitadas por el

aire que continuamente sopla de la parte del Moncayo, dan a la vez música y

sombra.

Llaman a este sitio La Aparecida, porque en él tuvo lugar,

hará próximamente unos siete siglos, el suceso que dio origen a la fundación

del célebre monasterio de la orden del Císter, conocido con el nombre de Santa

María de Veruela.

Refiere un antiguo códice y es tradición constante en el país

que, después de haber renunciado a la corona que le ofrecieron los aragoneses a

poco de ocurrida la muerte de don Alfonso en la desgraciada empresa de Fraga,

don Pedro Atarés, uno de los más poderosos magnates de aquella época, se retiró

al castillo de Borja, del que era señor, y donde en compañía de algunos de sus

leales servidores y como descanso de las continuas inquietudes, de las luchas

palaciegas y del batallar de los campos, decidió pasar el resto de sus días

entregado al ejercicio de la caza, ocupación favorita de aquellos rudos y

valientes caballeros, que sólo hallaban gusto durante la paz en lo que tan

propiamente se ha llamado simulacro e imagen de la guerra.

[…]

Como era de suponer, la cierva se perdió en lo más intrincado

del monte, y a la media hora de correr en busca suya, cada cual en una

dirección diferente, así don Pedro Atares, que se había quedado completamente

solo, como los menos conocedores del terreno de su comitiva, se encontraron

perdidos en la espesura.

En este intervalo cerró la noche y la tormenta, que durante

toda la tarde se estuvo amasando en la cumbre del Moncayo, comenzó a descender

lentamente por su falda y a tronar y a relampaguear, cruzando las llanuras como

en un majestuoso paseo.

Los que las han presenciado pueden sólo figurarse toda la

terrible majestad de las repentinas tempestades que estallan a aquella altura

donde los truenos, repercutidos por las concavidades de las peñas, las ardientes

exhalaciones atraídas por la frondosidad de los árboles y el espeso turbión de

granizo congelado por las corrientes de aire frío e impetuoso, sobrecogen el

ánimo hasta el punto de hacernos creer que los montes se desquician, que la

tierra va a abrirse debajo de los pies o que el cielo, que cada vez parece

estar más bajo y ser más pesado, nos oprime como con una capa de plomo.

Don Pedro Atares, solo y perdido en aquellas inmensas

soledades, conoció tarde su imprudencia y en vano se esforzaba para reunir en

torno suyo a su dispersa comitiva; el ruido de la tempestad, que de cada vez se

hacía mayor, ahogaba sus voces.

[…]

Ya su ánimo, siempre esforzado y valeroso, comenzaba a

desfallecer ante la perspectiva de una noche eterna, perdido en aquellas soledades

y expuesto al furor de los desencadenados elementos.

Su noble cabalgadura, aterrorizada y medrosa, se negaba a

proseguir adelante, inmóvil y como clavada en la tierra, cuando, dirigiendo sus

ojos al cielo, se escapó involuntaria de sus labios una piadosa oración a la

Virgen, a quien el cristiano caballero tenía costumbre de invocar en los más

duros trances de la guerra y que en más de una ocasión le había dado la

victoria.

La Madre de Dios oyó sus palabras y descendió a la tierra

para protegerle.

[…]

Yo me figuro algo más, algo que no se puede decir con

palabras ni traducir con sonidos o con colores.

Me figuro un esplendor vivísimo que todo lo rodea, todo lo

abrillanta, que, por decirlo así, se compenetra en todos los objetos y los hace

aparecer como de cristal, y en su foco ardiente lo que pudiéramos llamar la luz

dentro de la luz.

[…]

Tal debió aparecer la Madre de Dios a los ojos del piadoso

caballero que, bajando de su cabalgadura y postrándose hasta tocar el suelo con

la frente, no osó levantarlos mientras la celeste visión le hablaba,

ordenándole que en aquel lugar erigiese un templo en honra y gloria suya.

El divino éxtasis duró cortos instantes; la luz se comenzó a

debilitar como la de un astro que se eclipsa, la armonía se apagó, temblando

sus notas en el aire como el último eco de una música lejana, y don Pedro

Atares, lleno de un estupor indecible, corrió a tocar con sus labios el punto

en que había puesto sus pies la Virgen. Pero, ¡cuál no sería su asombro al

encontrar en él una milagrosa imagen, testimonio real de aquel prodigio, prenda

sagrada que, para eterna memoria de tan señalado favor, le dejaba, al

desaparecer, la celestial señora!

[…]

Reunida, pues, la comitiva y conocedores todos del suceso,

improvisáronse una andas con las ramas de los árboles, y en piadosa procesión,

llevando los caballos del diestro e iluminándola con el rojizo resplandor de

las teas, llevaron consigo la milagrosa imagen hasta Borja, en cuyo histórico

castillo entraron al mediar la noche.

Para leer en la entrada de los monjes a la

Iglesia:

(Bécquer habla ahora, de las

ruinas del monasterio que él veía).

[…]

Al penetrar en aquel anchuroso recinto, ahora mudo y

solitario, al ver las almenas de sus altas torres caídas por el suelo, la yedra

serpenteando por las hendiduras de sus muros, las ortigas y los jaramagos que

crecen en montón por todas partes, se apodera del alma una profunda sensación

de involuntaria tristeza.

Las enormes puertas de hierro de la torre se abren rechinando

sobre sus enmohecidos goznes con un lamento agudo siempre que un curioso viene

a turbar aquel alto silencio y dejan ver el interior de la abadía con sus

calles de cipreses, su iglesia bizantina en el fondo y el severo palacio de los

abades.

Pero aquella otra gran puerta del templo, tan llena de

símbolos incomprensibles y de esculturas extrañas, en cuyos sillares han dejado

impresos los artífices de la Edad Media los signos misteriosos de su masónica

hermandad; aquella gran puerta que se colgaba un tiempo de tapices y se abría

de par en par en las grandes solemnidades, no volverá a abrirse, ni volverá a

entrar por ella la multitud de los fieles, convocados al son de las campanas

que volteaban alegres y ruidosas en la elevada torre.

Para penetrar hoy en el templo es preciso cruzar nuevos

patios, tan extensos, tan ruinosos y tan tristes como el primero, internarse en

el claustro procesional, sombrío y húmedo como un sótano, y, dejando a un lado

las tumbas en que descansan los hijos del fundador, llegar hasta un pequeño

arco que apenas si en mitad del día se distingue entre las sombras eternas de

aquellos medrosos pasadizos y donde una losa negra, sin inscripción y con una

espada groseramente esculpida, señala el humilde lugar en que el famoso don

Pedro Atarés quiso que reposasen sus huesos.

Carta V. (Añón).

[…]

So pretexto de ajustar una carga de leña de las varias que

tenían sobre algunos borriquillos pequeños, huesosos y lanudos, trabé conversación

con una de las que me parecieron más juiciosas y formales, mientras las otras

nos aturdían con sus voces, sus risotadas o sus chistes, pues es tal la fama de

alegres y decidoras que tienen entre las gentes de la ciudad que no hay

seminarista desocupado o zumbón que al pasar no les diga alguna cosa, seguro de

que no ha de faltarles una ocurrencia oportuna y picante para responderles.

[…]

Supe, no obstante, que eran de Añón, pueblecito que dista

unas tres horas de camino de Tarazona y que en mis paseos alrededor de esta

abadía he tenido ocasión de ver varias veces muy en lontananza y casi oculto

por las gigantescas ondulaciones del Moncayo, Moncayo, en cuya áspera falda

tiene su asiento, y que su ocupación diaria consistía en ir y venir desde su aldea

a la ciudad, donde traían un pequeño comercio con la leña que en gran

abundancia les suministran los montes entre los cuales viven. Estas noticias,

aunque vulgares, escasas y unidas a las que después pude adquirir por el dueño

del parador en que estuve los dos o tres días que permanecí en Tarazona, en

aquella ocasión sólo sirvieron para avivar mi deseo de conocer más a fondo las costumbres

de este tipo particular de mujeres en las que desde luego llaman la atención

sus rasgos de belleza nada comunes y su aire resuelto y gracioso.

Esto tuvo lugar hará cosa de tres o cuatro meses, en el

intervalo de los cuales todas las mañanas, antes de salir el sol y

confundiéndose con la algarabía de los pájaros, llegaban hasta mi celda, sacándome

a veces de mi sueño, las voces alegres y sonoras, aunque un tanto desgarradas,

de esas mismas muchachas, que, mordiendo un tarugo de pan negro, cantando a

grito herido, e interrumpiendo su canción para arrear el borriquillo en que

conducen la carga de leña, atraviesan impávidas con fríos y calores, con nieves

o tormentas, las tres leguas mortales de precipicios y alturas que hay desde su

lugar a Tarazona.

[…]

Rimas:

Rima XIII

Tu pupila es azul y cuando ríes

su claridad suave me recuerda

el trémulo fulgor de la mañana

que en el mar se refleja.

Tu pupila es azul y cuando lloras

las trasparentes lágrimas en ella

se me figuran gotas de rocío

sobre una violeta.

Tu pupila es azul y si en su fondo

como un punto de luz radia una idea

me parece en el cielo de la tarde

una perdida estrella.

Rima XXI

¿Qué es poesía?, dices, mientras clavas

en mi pupila tu pupila azul,

¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?

Poesía... eres tú.

Rima XXIII

Por una mirada, un mundo;

por una sonrisa, un cielo;

por un beso... ¡Yo no sé

qué te diera por un beso!

Rima XXXVIII

Los suspiros son aire y van al aire.

Las lágrimas son agua y van al mar.

Dime, mujer, cuando el amor se olvida,

¿sabes tú adónde va?

Rima LIII

Volverán las oscuras golondrinas

en tu balcón sus nidos a colgar,

y otra vez con el ala a sus cristales

jugando llamarán.

Pero aquellas que el vuelo refrenaban

tu hermosura y mi dicha a contemplar,

aquellas que aprendieron nuestros nombres...

¡esas... no volverán!.

Volverán las tupidas madreselvas

de tu jardín las tapias a escalar,

y otra vez a la tarde aún más hermosas

sus flores se abrirán.

Pero aquellas, cuajadas de rocío

cuyas gotas mirábamos temblar

y caer como lágrimas del día...

¡esas... no volverán!

Volverán del amor en tus oídos

las palabras ardientes a sonar;

tu corazón de su profundo sueño

tal vez despertará.

Pero mudo y absorto y de rodillas

como se adora a Dios ante su altar, ...

como yo te he querido...; desengáñate,

¡así... no te querrán!

No hay comentarios:

Publicar un comentario